15603717111

氢气探测器的保护半径(或称有效监测半径)并非一个固定值,它受到多种因素的复杂影响。

核心结论:不存在一个“放之四海而皆准”的保护半径数值。 必须根据具体情况综合判断。

以下是决定和保护半径相关的核心因素及设计指南:

一、核心影响因素

1. 氢气特性(关键):

◦ 极低的分子量(2 g/mol)和极高的扩散系数:这意味着氢气泄漏后会以极快的速度扩散和蔓延,与空气混合迅速。因此,其“云团”不会像 heavier-than-air 的气体(如丙烷)那样长时间聚集在泄漏点附近,而是会迅速上升和扩散。

◦ 这使得点式探测器的“保护半径”概念变得相对模糊,因为它很难捕捉一个快速移动和扩散的气团。

2. 泄漏源的性质:

◦ 潜在泄漏点大小:是一个小小的阀门填料函,还是一个大的法兰连接口?潜在泄漏率不同。

◦ 泄漏方向:是向上喷射、水平喷射还是向下喷射?

◦ 泄漏压力:高压泄漏(如35MPa加氢站)会形成高速射流,扩散更远;低压泄漏则更容易在局部积聚。

3. 环境通风条件(重要因素之一):

◦ 通风良好区域:空气流动会迅速稀释和带走泄漏的氢气。探测器需要安装在气流路径上或泄漏源附近,保护半径的概念让位于“位置策略”。

◦ 通风不畅或密闭空间:氢气会先积聚在高点(屋顶、天花板)。此时,保护半径较小,但安装高度至关重要。探测器应安装在可能积聚的区域。

4. 探测器性能:

◦ 灵敏度:探测器对低浓度气体的响应能力。

◦ 响应时间(T90):从气体接触到探测器到它输出90%读数所需的时间。响应越快,越能及时报警。

二、行业标准与通用设计指南

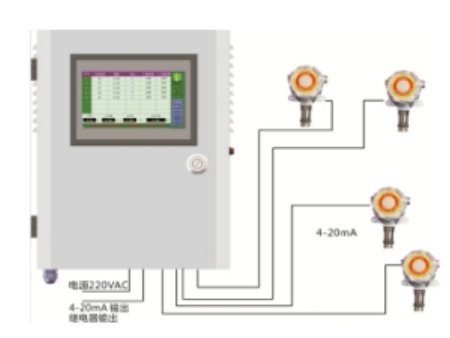

由于上述复杂性,行业通常采用 “点式布置”与 “风险源定位” 相结合的策略,而非单纯依赖“保护半径”。

中国国家标准 GB 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 是权威的设计依据。其中规定:

• 可燃气体探测器的有效覆盖水平平面半径,不宜大于7.5m。

• 当检测点位于释放源的小频率风向的上风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于15m。

• 当检测点位于释放源的小频率风向的下风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于5m。

重要提示:

• 这个 7.5m 是一个大限值和通用参考,是在无法精确确定泄漏点情况下的保守设计。

• 对于氢气,尤其强调“优先靠近释放源”布置。标准明确指出:“比空气轻的可燃气体(如氢气)释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内,可燃气体探测器应于释放源上方安装。”

三、实际工程中的安装策略

在实践中,工程师会采用以下策略,而非仅仅依赖一个半径数字:

1. 释放源包围法(首选):

◦ 识别所有可能的氢气泄漏点(如阀门、法兰、接头、压缩机、泄压阀出口等)。

◦ 在每一个释放源的上方和靠近的位置(通常在0.5 - 1.5米范围内)直接安装探测器。这是有效、可靠的方法。

2. 区域覆盖法(补充):

◦ 对于无法确定具体泄漏源或释放源分散的区域(如整个房间),再结合 7.5m 的半径进行覆盖式布置。

◦ 探测器应安装在氢气可能积聚的屋顶、天花板下方(通常为30-50cm处)。

3. 气流路径法:

◦ 在有强制通风(如风扇、排风口)的区域,将探测器安装在氢气流可能经过的路径上或回风口/排风口附近。

总结与建议

场景 推荐策略 说明

明确的泄漏点

(阀门、法兰等) 释放源包围法策略。直接在泄漏点上方(0.5-1.5m)安装,保护半径可视为 < 2m。

通风不畅的密闭空间 顶部安装 + 7.5m半径 安装在屋顶/天花板下30-50cm处,按7.5m半径网格化布置。

大范围开放区域 7.5m半径覆盖 作为保守设计,按7.5m的有效半径进行覆盖,确保无死角。

有强制通风的区域 气流路径法 安装在通风气流的上游或回风口/排风口处。

建议:

为了确保安全,对于氢气探测器的布置,稳妥的做法是:

1. 进行危险与可操作性分析(HAZOP):系统性地识别所有潜在泄漏源和风险。

2. 遵循国家标准(GB 50493):以 7.5m 为参考半径。

3. 优先采用“释放源包围法”:尽可能靠近每一个已识别的风险点安装探测器。

4. 咨询专业的安全工程师或设计院:对于大型或高风险项目,必须由专业人员进行设计,出具正式的报警系统布置图。

在线客服